健康的消費需求

中國酒文化源遠流長,尤其是白酒,是根深蒂固的文化意識。長期以來的“干文化”形成的酒后醉駕誤事、損肝傷身的事實與社會教育引導,讓社會對高酒精度的白酒形成了魔鬼化的看法,健康飲酒的主流思想加之葡萄酒本身的優良保健品質在無形中推動了葡萄酒的發展。

高端消費需求與國產葡萄酒供給之間的需求差異

首先是進口“洋文化”的延續。葡萄酒不是中國的主流酒文化。不可否認,經歷過自由競爭市場經濟的國外發達國家,其品牌文化的基礎與客觀的品質特點都是我們需要學習的,但是長期以來也形成了“進口的就是好”的觀點。而對于起步較晚及作為新世界的中國葡萄酒來說更是如此。

其次是國產葡萄酒品質問題造成的進口酒市場需求增加。眾所周知,葡萄酒的質量是種出來的,而不是做出來的,“七分種植,三分工藝”即是此意。恰如著名的李華老師所說,葡萄才是中國葡萄酒的核心競爭力。

雖然,在發展上,國產葡萄酒已經實現了勾兌酒向國際標準的轉變;實現了工業產品向農業產品的轉變;實現了原料由不適宜地區向適宜地區即西部轉移;與歐洲葡萄酒國家橫向對比中,我們已經掌握了最先進的生產工藝、更優秀的設施設備并擁有更大的規模、更美觀的酒窖;消費市場上講,國內快速增長,它們逐年下降,并且比它們活躍的多;等等,但是,我們在葡萄種植上的理念與技術上的短板,已經讓我們落后在起跑線上。

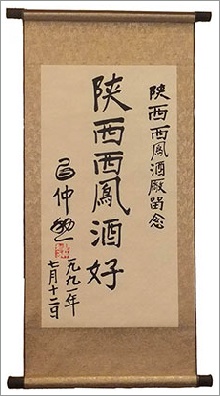

再則,是經濟學的高端效應,西鳳酒代理 ,即高端消費市場的帶動影響。國際政務與商務交流、海歸人員、進出口貿易等方式,讓一部分社會高端人群提前接觸體驗到了進口葡萄酒的文化并帶回國內,從而成為進口葡萄酒文化的傳播者與市場推動者,有效帶動并拉動了市場需求。

另外,中國經濟的快速發展所帶來的消費者收入水平與消費水平的提高、城市化范圍的提高等,西鳳酒招商,極大地提升了對葡萄酒消費的需求。

1、從社會意義角度

中國的白酒與黃酒等酒種是糧食消耗型,這和沒有完全解決溫飽的社會現狀是不相符的,同西方的葡萄、土豆等植物類酒有本質的社會意義上的區別,也是國際上所不認同的因素之一。所以,葡萄酒能夠作為糧食型酒的替代也是促進理性飲酒的因素之一。

2、從產業替代角度

鑒于葡萄酒所具有的已獲得客觀公認的保健文化特點,一股風潮帶動的葡萄酒熱并引發葡萄酒的馬太效應,與同樣具有酒精特點的各類白酒、黃酒、啤酒、果酒、保健酒等極易形成替代效應。

我們理論地粗略估算下,以2009年為例,2009年,白酒工業總產值超過2000億元,同比增長27.5%,高于飲料酒制造業20.4%的同比增長,所占比重達到55.5%。黃酒達到了100億元;保健酒超過100億元;果酒超過50億元;等等,如果其它每個酒類每年有5%的市場銷量轉到葡萄酒上,那結果是多少?可想而知。

3、 最重要的國際葡萄酒市場環境

國際葡萄酒面臨的嚴峻形勢促進了國際市場對中國市場的關注。

以上文章均來源互聯網,著作權歸作者本人所有,如有冒犯請聯系刪除