【西鳳酒1952報道】即墨擁有先天優越的地理條件,在歷史上很早便開始釀造黃酒,在清初便有了手工釀造的地瓜酒,地瓜酒獨特的釀酒方式是對即墨民間傳統技藝的繼承和發揚,有著濃厚的文化底蘊。而且地瓜酒有著很好的營養價值 ,因此受到了消費者的喜愛,在制定了相關的標準后 ,地瓜酒逐漸走進大眾的視野,走上了市場,并獲得了一致好評。

制定標準,地瓜酒獲“非物質文化遺產”

即墨民間手工釀造地瓜酒始于清初,幾百年來,歷代釀酒師傅遵循“古遺六法”的基本要求,以師徒相傳的方式流傳至今。地瓜酒以純凈泉水 、鮮地瓜、麥曲為原料釀制,集糧、薯、菜、果營養為一體,被譽為綠色、保健的“天賞之物”。地瓜酒色澤橙黃,清幽透明,醇香優雅,味美爽口,營養保健,深受當地百姓的喜愛。即墨地瓜酒釀造技藝,是對即墨民間傳統技藝的繼承和發揚,有著濃厚的文化底蘊和較高的歷史人文價值、科研價值、養生價值及經濟價值。

2007年,即墨市墨河封缸酒廠負責人把即墨地瓜酒裝瓶包裝推向市場,卻碰了一鼻子灰。“人家商場不賣,原因是沒有標準。”沒有標準,只能制定標準。該負責人得到了即墨市相關職能部門的支持,最終制定出了一份適用于地瓜酒的標準,并于2008年審批通過,地瓜酒才于2009年從民間村戶走上了市場。2011年地瓜酒被即墨市評為“非物質文化遺產”,2012年3月被公布為第三批“青島市級非物質文化遺產”。

歷史悠久,即墨釀造黃酒由來已久

自古以來,即墨就是一塊人口眾多、物產豐富的繁榮之地。其土地肥沃,特別適宜黍子和小麥生長,黍米高產,小麥豐收;處嶗山礦泉水系,水質優良,西鳳酒招商,甘甜爽口。先祖們正是利用這些釀酒的基本條件,開創了釀造黃酒的先河。1975年,在即墨出土了距今已有五千多年左右的陶器“小酒杯”、商代提酒用的陶器“堤梁鹵”和喝酒用的“爵”、周代溫酒用的“舟”、漢代行酒令用的“投壺”和喝酒用的“角”,都證明從原始社會開始,西鳳酒招商,即墨就釀有酒。到了春秋戰國時期,即墨一帶釀造黃酒已極為興盛 ,成為當地民間最常用的助興飲料和祭品,俗稱“醪酒”。

據史料記載,公元前284年,燕將樂毅攻齊,唯即墨久攻不下 ,即墨大夫戰死,眾推田單為將,率眾守城拒敵,百姓以醪酒犒賞將士 ,鼓舞斗志,田單巧布火牛陣,大破燕軍 ,百姓傾城中之酒慶賀,大宴數日,可見當時釀酒之多,喝酒之盛 。盛唐時期,人們發現喝醪酒有舒筋骨、壯骨髓之功效,便名其曰“骷髏醪酒”。宋代以后,即墨的黃酒釀造已成為當地的一大行業,俗稱“老干榨”。

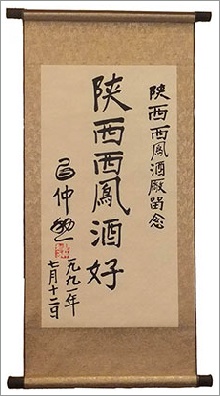

清朝光緒年間,即墨城內有名老酒館十幾家。到了民國8年(1931年),“隆盛棧”、“源興泰”、“泉盛祥”、“元聚棧”、“振源館”等有名的老酒作坊就增加到五百余家,沿墨水河兩岸的“老酒館”生意特別興隆,并一直延續至解放前夕。在即墨,至今還流傳著許多有關醪酒釀造和飲用的傳說和歷史故事,像戰國時的醪酒助威破燕軍 ,秦末漢初的田橫五百壯士痛飲醪酒慷慨就義的壯舉等,歷代文人墨客也都留有飲醪酒的名句,大詩人李白曾譽其為“金液”,即墨名宦黃宗臣留有“石上開樽有濁醪”的名句,傳說秦始皇東游嶗山,曾親口品嘗醪酒,并將其定為貢品。當代許多領導人、名人如舒同、楊得志、楊成武、譚啟龍、賀敬之、歐陽中石、廖靜文 、于若木、吳作人等,都曾為即墨老酒留有墨寶。可以說,在即墨,已形成一種獨特的黃酒文化,各種飲用禮儀習俗蘊藏于千家萬戶之中,世代相傳 。

區別對待,黃酒和雄黃酒實質不同

古語曾說“飲了雄黃酒,病魔都遠走”,每到端午節,人們有啜飲、噴灑、涂抹雄黃酒的習俗,但到了現在,很多人則將“黃酒”替換了“雄黃酒”,雖一字之差,但二者的實質確是相距甚遠。雄黃是一種礦物,是一種含砷的硫化物,顏色從鮮黃到偏紅都有,但以黃色居多,所以稱為雄黃。雄黃酒,是用研磨成粉末的雄黃炮制的白酒或黃酒。作為一種中藥藥材,雄黃可以用作解毒劑、殺蟲藥,于是古代人就認為雄黃可以克制蛇、蝎等百蟲,“善能殺百毒、辟百邪、制蠱毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避”。古人不但把雄黃粉末撒在蚊蟲孳生的地方,還飲用雄黃酒來祈望能夠避邪,讓自己不生病。

從現代醫學的角度來看,雄黃是一種含砷的化學物質 ,本身具有毒性,食用可能會對人體造成損害,即便不喝,只是把雄黃酒涂在孩子的頭上、身上也不可取。從科學的角度,雄黃酒需要謹慎對待,而黃酒則有益于人體健康。黃酒其實是種米酒,與白酒不同的是,黃酒沒有經過蒸餾 ,酒精含量低于20% ,不同種類的黃酒顏色亦呈現出不同的米色、黃褐色或紅棕色。黃酒中含大量蛋白質 、B 族維生素、鈣 、磷、硒等,以及一定量的糖、有機酸和氨基酸 。中醫上,黃酒可以做藥用,生飲對心跳過快、厭食、煩躁等有療效;熱飲可以緩解血淤、缺奶、風濕性關節炎、腰酸背痛及手足麻木。